SSH

(リーフレット:pdf)

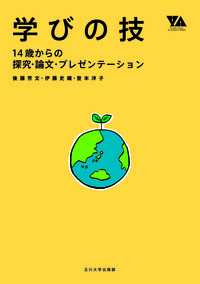

SSH研究開発書籍

「学びの技」

(第12刷, 3万部発行!)

玉川学園珊瑚プロジェクト

(リーフレット:pdf)

JST HP JST HP

玉川学園幼小中高

総合サイト

玉川学園

SSH事務局

〒194-8610

東京都町田市玉川学園

6-1-1

Tel 042-739-7292 or 042-739-8426

Fax 042-739-8426

e-mail: ssh@tamagawa.ed.jp

(玉川学園サイテックセンター等の見学希望もしくはssh関連でご質問のある場合は上記連絡先まで)

PDF閲覧:Adobe Acrobat Reader (最新版ダウンロードはこちら)

その他リンク

〇内閣府男女共同参画局

(女子中高生理工チャレンジ)

|

平成20年度 記録

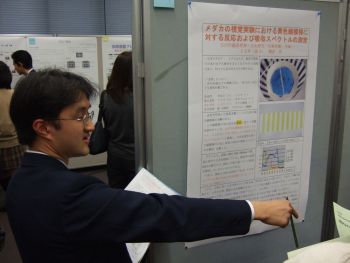

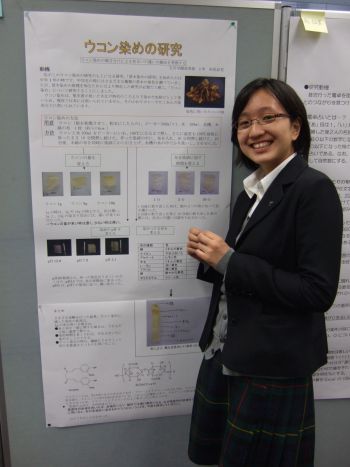

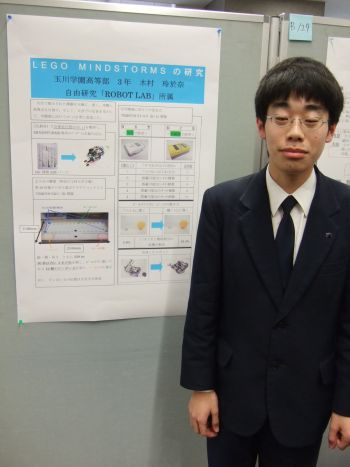

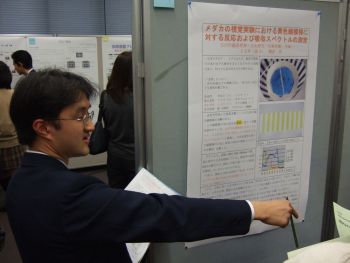

【関東近県SSH合同発表会 】

日時:平成21年3月22日

場所:早稲田大学理工学部

ポスターセッション参加

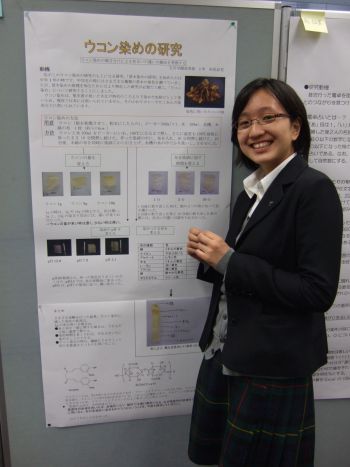

1)ウコン染め「条件の違いによる色の違い」

10年(高1) 松尾彩花

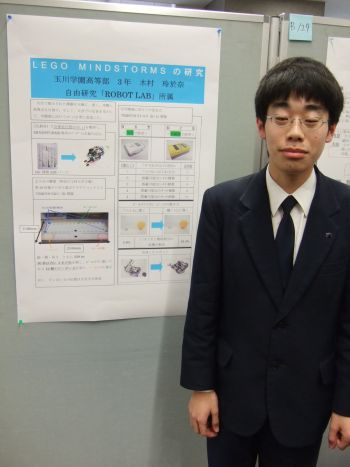

2)LEGO MINDSTORMSの研究

12年(高3) 木村玲於奈

3)メダカの走性に関する研究

12年(高3) 横倉 啓

平成16年度指定校中心の合同発表会としてこれまで行われてきた。今年度SSH指定である本校であるが、今回とりまとめの都立戸山高校霜山教諭よりポスター発表参加のお誘いを受けた。

玉川学園より3件のポスター発表参加を行った。 |

|

|

学内での研究活動で優秀な成績であった生徒を代表者として選抜し、ポスター発表を行わせた。

交流発表会としては最大の規模の合同発表会であり、参加者も500以上の生徒および、関係者を集め盛大に行われた。

本校の参加者は3人とも発表なれしており、全体発表においても積極的に質問をし、他校のポスター発表でも相互に交流し研究に関する情報交換を積極的に行った。 |

【ファーストレゴリーグ全国大会出場】

日 時:平成21年2月14日

場 所:日本科学未来館

本校5年生チームが、全国大会に出場

ロボットミッション部門第5位

ファースト・レゴ・リーグ「FIRST LEGO League(以下:FLL)」とは、子どもたちに科学やテクノロジー、エンジニアリングといた分野への興味、関心を喚起させることを目的に、米国NPO法人ファースト(FIRST:For

Inspiration and Recognition of Science and Technologyの略)とレゴ社の連携により始められた、

9-15歳 (ヨーロッパでは10-16歳)の子供達の為の国際的な教育プログラムWorld RobotOlympiad(自律型ロボットによるコンテスト)である。(FLL

公式HPより) |

|

|

FLL挑戦3年目にしてようやく全国大会出場を果たすことができたことが、大きな収穫の一つであった。

意欲的に取り組んでいた5年生5人でチームを組んで挑戦した。プレゼンテーション部門にむけて、夏休み中から部内発表を行い、12月の玉川学園展では来場者に向けて発表練習をおこない、多くの質問もいただくことができた。関東地区予選会ではラウンドごとに着実に点数を上げることができ、それまでの練習の中で、問題解決能力が養われていることを実感した。

全国大会では自己記録を更新するスコアを出すことができ、また、小学生チームとしては高得点を出すことができた。 |

【SSH学年特別講話】

日 時:平成21年1月27日

場 所:玉川学園サイテックセンター

対 象:本校 10年生

講 師:玉川大学工学部 マネジメントサイエンス学科

阿久津正大 教授

公演題目:身近なモノから学ぶやさしい工学」

|

人が生活する上でモノを利用することは当たり前のことであるが、人が使いやすく、人にやさしいモノを作り出すことは大切なことである。誰でも使いやすい”ユニバーサル”なデザインを人間工学の立場から研究されている。これを応用し、バリアフリーデザインにも様々な物理的要素を取り入れて研究されている。ノートPCのキーボードにもそれらの考えが沢山使われているとのこと。 |

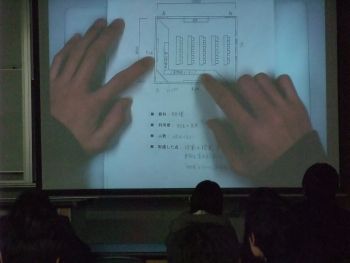

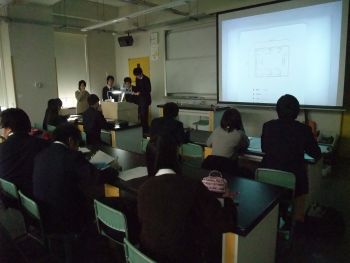

【SSH特別授業「夢の学校」】

日時:平成21年1月22日、26日(月)

場所:玉川学園サイテックセンター

講師:米設計 主幹 櫻井伸 氏

本校の理工系生徒の希望進路に毎年建築の分野があがるため、現在生徒が使用している築5年目のほぼ新築といえる中高生向け科学棟(サイテックセンター)及び築3年目の高学年校舎を設計した建築士により、自分たちが使用している校舎を知ることから初めて、理工系の建築分野についての、長期的な展開を前提にした特別授業を行うこととした。

|

|

|

特に事前授業は行わず、現在使用しているサイテックセンターの建築としての紹介から入り、建築プロセスや必要用途について講義形式で学習した。そのあと、様々な建築物の在り方について紹介し、建築の第一段階としての設計を、理想の教室を作るという前提でグループで意見を出し合い、イメージ図などを作りながら作業を進め、作業途中で1時間目の授業を終えた。

2時間目は、イメージとアイデアを3つの展開図に表現することを学び、グループごとの理想の教室をまとめ、次回のグループ発表に備えた。

3時間目は、各グループ5分の持ち時間で、展開図とイメージ図を書画カメラで教室の前面にプロジェクトしながらプレゼンテーションを行い、同時に各自の基準ですべての発表に対して評価を行い、評価の高かった理想の教室を実際に建築することはできないので、かわりの具現化としてCGパースにおこして、次年度の授業まで掲示することにした。 |

今年度は、力学構造の解析的な部分を省いた、用途・美優先の設計であったせいもあってか、生徒は最初から最後まで積極的な取り組みが見られ、活発な共同活動が見られた。全く未知のことであったので、はじめのうち手探りの部分が多かったが、次年度以降は、前年度の様子を授業内外でフィードバックすることで、スムーズに導入することができると得られる。

本年度実施した生徒が、次年度は力学構造を踏まえた新たな取り組みとして実施する予定である。理科としては、この来年度の内容が本題となり、今年度は、視覚や光線といった幾何光学的な要素が主なものとなった。

|

|

【本放射光学会創立20周年記念シンポジウム】

日 時:平成21年1月10日

場 所:東京大学安田講堂

対 象:希望者

放射光学会の市民講座であったが、放射光とは単純にいえばX線で、ただ、レントゲンで使う加速した電子を物質にぶつけて出すX線ではなく加速器で光速に加速した電子を磁石で揺すって出させる強烈に明るく光量のあるX線で、これでたんぱく質や合金やさまざまな結晶などの詳細なスペクトル分析をするようなものである。カレー事件の混入した砒素の結晶を見つけたり、含有物から産地を割り出したり、科捜研でも使用されているとのことである。

|

|

|

十数か所に及ぶ関連学会長も参加され、東大総長からのご挨拶もあり最後に元会長から、素粒子グループの加速器をいわば間借りしたような居候学会として肩身狭く出発したので、逆に国内でも国外でもみな結束が固く、とても協力関係がうまくいっているまれな学会であるというお話があった。超伝導物質ハンターの大御所の四方山話など中高生でも十分楽しめる内容であった。学会の大御所が参列し、スタンフォード大の所長も参加し、若手が学会の今を語り大御所が歴史を語り、中高生にとっても「学問が生きている」ことを「自分と同じような人が作っている」ことを実感できる貴重な機会となった。 |

【物・地学研修】

日 時:平成20年12月22日

場 所:JAMSTEC(独立行政法人海洋研究開発機構)

[事前研修]

深海といえば日本が誇る潜水艦「深海6500」の製作過程であるドキュメンタリー映像 「NHKプロジェクトX 海底ロマン!深海6500mへの挑戦深海」の視聴。

高校物理Ⅰの範囲である「圧力と浮力」部分についての理論的な学習を行った。次にこの理論をバックボーンとして浮沈子の作成を行った。水をあふれるほど入れたペットボトルを外から押さえると、ボトル内に入れた醤油さしが浮き沈みする。小学生でも作成できるが、その物理過程を理解するには難しいであろう。醤油さしのおもりの調節が少々大変であったが、参加者全員完成した。

|

|

|

午前中は海洋地球情報部広報課の加藤先生より、海洋研究開発機構の説明がありました。まずダイバーの遠藤氏より圧力体験時の諸注意がありその後、圧力体験となりました。残念ながら身体的な制限から高校生のみの体でした。深海30mまで潜ったのと同じ圧力が体にかかり、うまく耳抜きができないと鼓膜がかなり痛くなる現象が起こり、身をもって圧力の「怖さ」を体験しました。

装置内は空気の密度がかなり大きくなり、コーラの栓を開けてもまったく泡がでない。また断熱圧縮現象により温度もかなり高くなります。

実験終了後、装置内の圧力を元に戻すと…風船が粉々に割れる現象も観察できました。残念ながらこの高圧体験は高校生以上という年齢制限があり、中学生5人は装置内のモニターを見学するという参加になりました。

|

圧力を元の大気圧に戻すと、断熱膨張の原理より温度が下がり、霧が発生します。普通は入らないテニスボールも瓶の中に入れることができ生徒からも驚きの声が上がっていました。

昼食後は実際に物体に圧力(水圧)をかけてみます。カップラーメンの容器が小さくなります。

最後は古島靖夫先生(本校OB)から講義がありました。高校時代に学んだことが、今の自分に大きく影響を及ぼしたとのこと、今回は玉川学園にちなんだことを交えながら科学者として現在の仕事につくまでの経緯を聞くことができました。沢山スライドを用いて、中学生にも十分理解できる解説でした。

古島氏が当時お世話になった先生方のお話や恩師のお話などもありました。最後に自分の夢をそれぞれ書き、発表して研修終了となりました。

|

|

【日本エネルギー学会参加】

日時:平成20年12月20日

場所:玉川学園サイテックセンター

|

|

【SSH特別授業「宇宙講座」】

日時:平成20年12月5日

場所:玉川学園サイテックセンター

講師:「人類未踏の宇宙を描く」 ニカミノルタプラネタリウム 西垣順二 氏

世界天文年2009に向けて「人類未踏の宇宙を描く」

第3回目は特別企画として本校プラネタリム開発者のコニカミノルタプラネタリウム 西垣順二氏を招いての講演と実習を行った。

|

|

【玉川学園学園展発表会】

日時:平成20年12月5日(金)

場所:玉川学園サイテックセンター

|

|

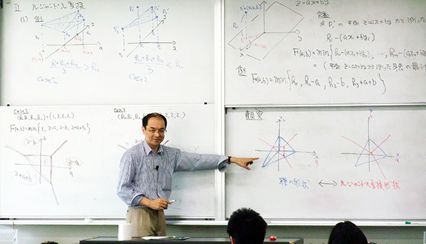

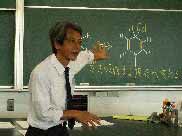

【象性と自然科学】

日時:平成20年12月10日

場所:玉川学園

師:東京大学大学院数理科学研究科 細野忍 准教授

対 象:高校1,2年生 理科総合AB(Aクラス)、

物理ⅠⅡ選択者 25名

電気と磁気の関係に表れた双対性の探究、小林・益川両氏のノーベル賞受賞記念及び日本の素粒子論の伝統の紹介として実施(偶々細野先生と実施担当の小林は小林・益川両氏の出身である名古屋大学素粒子論研究室の出身だったので)電磁誘導に現れる電気と磁気の関係と似たいわゆる双対現象は、科学の分野で至る所に見られ、数理科学的探究が続けられている分野です。

|

|

|

特にこのたびノーベル物理学賞を受賞された小林・益川両氏の研究される素粒子論の分野は、湯川秀樹博士以来の日本の伝統分野であるが、超弦理論における強結合ゲージ理論と重力理論の双対性の発見がなされ、最近のフィールズ賞の対象にもなり活発に研究が進んでいる分野です。今回は、この伝統の紹介と身近でありかつ最先端の話題でもある双対性について、その伝統を受けついだこの分野の第一人者の講師によって特別授業を行いました。 |

【SSH指定特別講演】

日 時:平成20年11月20日

場 所:玉川学園講堂

講 師:ピーターフランクル 氏

講演内容:「人生を楽しくする方程式」

最初はジャグリングのパフォーマンスでスタートし子供達の気分を和ませてからのお話であった。18歳で国際オリンピックの金メダリストになってからの研究生活についてのお話。数学は言語よりも最初の世界共通語であり、算数・数学と理科や科学技術の発展が日本を先進諸国に押し上げた力との事であった。

|

|

【SSH指定特別講演】

日 時:平成20年11月12日

場 所:玉川学園ミドル講堂

講 師:宇宙航空研究開発機構 湊 宣明 氏

講演内容:「宇宙と私たちの生活」

対 象:本校 7年生、8年生

JAXAの役割とその技術が我々の生活にどのように応用されているか、のお話。生徒達への質問で「宇宙はどこからか」、これにはほとんどの生徒が不正解であった。新幹線で約40分程度の距離であるとのこと。地上約150kmあたりからであろうか。想像以上に近い距離の「場」からの事に興味、思いをよせる大切さを伝えて下さった。 |

|

【SSH特別講演】

日 時:平成20年11月11日

場 所:玉川学園講堂

講 師:東海大学教育開発研究所 秋山 仁 教授

講義内容:「数学は生きている」

様々な人生経験を経て、数学という対象に研究という場に落ち着いた秋山氏であった。

数学が我々の生活上でどんな場所に潜んであり、それを利用していくか、そのおもしろさを沢山の演示実験道具を使ってわかりやすく説明していただいた。

人生をかけて何かに打ち込むすばらしさ、数学はそれをかけるだけの価値があるとのこと。

|

|

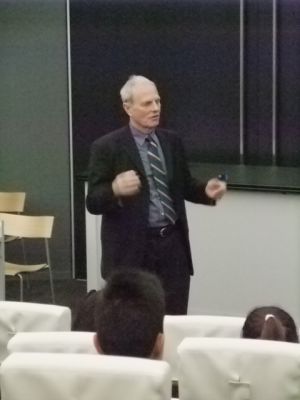

【trends in science museums: is the object still relevant ?】

日時:平成20年11月7日

場所:玉川学園

講師:スミソニアン主任キュレーター Bernard.s.Finn 先生

アメリカスミソニアン協会特別研究員の松本栄寿先生のご紹介により元スミソニアン主任キュレーーターのフィン先生の講演が実現した。すべて英語の講演であったが、国際学級担当のカメダ教諭(数学・理科担当)に通訳をしていただいた。なおフィン氏は本校の講演に先立ち、IEEE(世界最大の電気・電子関係の技術者組織)の日本支部での受賞記念セレモニー(東芝本社)や国立科学博物館、教育博物館などで博物館学に関する講演を行い、その合間をぬって本校の講義を引き受けてくださった。

|

|

|

Finn先生に講演していただいたことで、歴史資料の保存と維持、そしてそれを次の世代に残すということが「博物館の大きな役割」であるということを改めて認識することができた。ただの歴史の遺物展示から次世代の「モノ」作りの指標となりえるものであること、「研究」という役割を博物館から奪わないこと、そしてそれらを積極的に普及させていくことが博物館の永遠の使命であることを学ぶことができた。我々も生徒の作品「展示」など、その「意味」を深く考えさせられる講演であった。参加者の感想についても非常に効果が高い結果が示されている。

|

【M I 理論(多重知能)を用いた

研究授業 】

日時:平成20年11月16日

場所:玉川学園

MI理論を用いた教育実践を一つのキーワードに研究授業と教員研修を行った。

★MI 理論とはハワードガードナー氏が提唱した脳科学研究に基づく理論。人間には言語的知能、論理・数学的知能、空間的知能、音楽的知能、身体・運動的知能、人間関係的知能、内省的知能、博物的知能の8つがあり、それらを統合した形で社会生活している。特定の知能だけを評価対象にしてのばしていくのではなく、様々な知能を組み合わせることで人間の認知能力を向上させ、問題解決能力を向上させる理論である。

→詳細は平成20年度報告書p.68へ

|

|

|

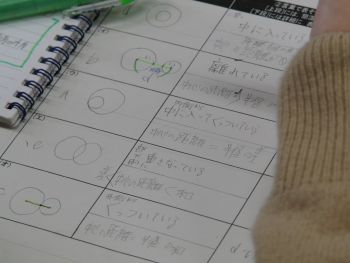

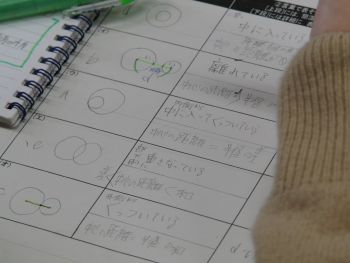

(1)数学の授業におけるMIの活用

授業の概要: 単元 平面図形(2つの円の位置関係)

対 象: 9年生(中学校3年生)

授業の目的 :生徒が苦手とする図形の分野において,数学的に思考し,処理することを学ぶ。 まずは脳の「視覚・空間的知能」に働きかけ,「言語・語学的知能」,「論理・数学的知能」 の活用へと発展させる。

授業の工夫点

・導入は,生徒が得意とする「視覚的知能」を活用するために,2つ以上の円が描かれている。身近な題材を豊富に用意した。 ・図形の状態を分類し,「言葉」で表現するために,ワークシートを2種類用意し,「言語・語学的知能」が発達している生徒には,真っ白なワークシートを,不得意な生徒には,予め選択肢が書かれているワークシートを用意した。

・さらに,「言葉」から,「数学的な表現」に変換するために,生徒の既知の事柄から記号化や数式化することを試みた。 ・「視覚的」理解を補うために,お絵かきソフト「Grapes」を使い,実際に円を動かして見せた。

|

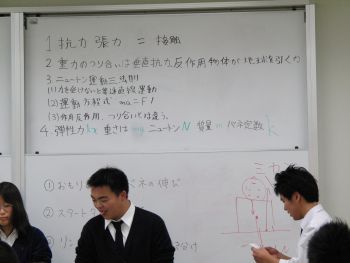

(2)物理の授業にMIを生かす試み」

概要 各項目の詳細(まとめシートとは何か?など)は後述する。

〇授業のねらい 解題における既習事項の活用を題材として、論理・数学的知能と内省的知能の活用と伸長をはかる。 それを他の知能を活用することでサポートする。

〇手法 まとめシートの作成と活用 作業、視覚情報、内省、博物学的知能、格言の作成と活用 作業、言語、音感 グループの編成と活動、対人能力の活用、言語

→物理法則を聴覚的・音感的な能力を記憶の整理に役立てている可能性が見受けられた。

囲碁や将棋の格言は、局面の状況から注目すべき情報を引き出し、手筋の中から対応するものを引き出し、両者を結びつけるヒントを与えている。

|

|

|

生徒の多くは、文章題に弱い。つまり記憶にはある(それ自身を問われる設問は得意である)が状況に応じた想起や活用ができないといえる。これは、囲碁将棋の格言を活用すべき場面(局面-注目情報-手筋)に似ている。

格言の作成と利用が役立つと考え、授業に導入した。格言作成の過程で内容自体とも深く向き合うことも狙いとした。

⇒ 教科として論理・数理は不可避

⇒ 音感的なサポート、自分が持っているものがすべて見えるような知識の整理

が必要と考えた。

|

【東工大原子力オープンスクール】

日時:平成20年10月26日(日)

場所:東京工業大学(大岡山キャンパス)西8号館3階

講師:東京工業大学原子炉工学研究室 松本 義久 准教授

対象:玉川学園生徒 4名

今回は大学学園祭の中の企画であり他校生徒と一緒に研修を行った。

[第一部] 簡易放射線測定器「はかるくん」を用い、「中国の陶磁器」 「北海道利尻島の昆布」等、身近なものを測定し、出ている放射線を測定した。これはもちろん人体には影響ないレベルの放射線(ガンマ線)である。

大学校内で一番放射線が出ているところが、学長室入り口に大理石であったことは参加生徒も驚いてた。27億年前のオーストラリア産ストロマライトからも未だに放射線が出続けている。

|

|

|

[第二部] メインイベントの霧箱作成であるが、残念ながら、霧箱を用いた放射線の詳しい学習は、高校の学習範囲で物理Ⅱの最後の方にやる単元です。

放射線は見ることはできないため、放射線が他の化学物質に衝突してその運動の様子を探る、という考えです。

実験装置の横から小さなウラン鉱石を入れ、部屋を暗くしてペンライトに上から覗くと、装置の中に、白い軌跡が観測できました。

ウラン鉱石からでるアルファ線がアルコールの気体(過飽和状態)に衝突することで、その姿を表す構造です。 |

【SSH生物野外実習】

平成20年10月25日(土)

場所:町田市野津田公園

公園内にある「スギとヒノキ」についての説明があり、日本の67%は森林でそのうち40%は人工林であり、奥多摩は80%は工林とのこととの説明がなされましたた。

こういった状況で「自然豊か」という定義はいかがなものかとの問題提起が講師より行われ、参加者一同見慣れている森林の状態が人工的な産物であることが多いこのとに改めて気づかされたようです。

この公園特有のナンバンギゼル(寄生植物)もルーペを使い、その独特な花の形を観察できました。 昼色は各自お弁当を持参したが、講師自らコンロを持参し、さっそくつみ取った植物オオバコなど3種類を天ぷらにして生徒全員にふるまうなど、自然の中のフィールドワークならではのイベントもありました。

後半は湿性植物園を中心として、カラスウリの種の構造やバッタの鳴く手法など多岐にわたる解説を行っていただきました。 |

想像した以上に植物や昆虫の宝庫であり、講師の吉田氏曰く季節毎にフィールドワークができる絶好の場所であるとのことです。 |

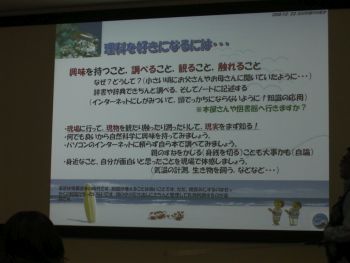

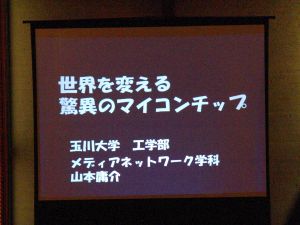

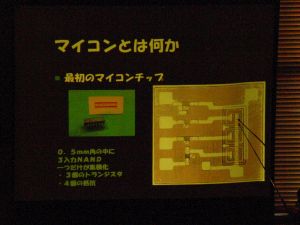

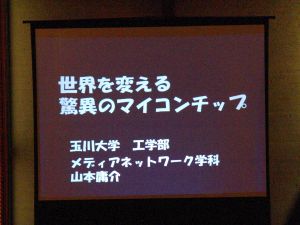

【SSH9年生対象特別講話】

平成20年10月22日(月)

対 象:9年生

場 所:玉川学園チャペル

講演題目「世界を変える驚異のマイコンチップ」

講師 川大学工学部メディアネットワーク学科

山本庸介 教授

先生の幼少の頃の理科に興味を持ってから企業の研究者とし半導体を開発する過程までのお話を詳細に伺った。実際にシリコンウェーハーを生徒達に演示して見せることで、目に見えないナノの技術がこの上につまっていること、この技術が我々の生活に沢山入り込んでおり、大変恩恵を受けていることなどのお話を聞いた。 |

|

【神奈川生命の星地球博物館研修】

平成20年9月27日(土)

対 象:SSH生徒

場 所:玉川学園サイテックセンター、

神奈川生命の星・地球博物館

[事前研修](25日)

球の地殻活動の醍醐味である火山のメカニズムとその噴火による岩石・鉱物の種類と同定方法について、講義と鉱物顕微鏡による観察実習を行った。 1991年に噴火した雲仙普賢岳の火山灰も実習材料となり、具体的な物質を観察することで実習本番での効果を上げることを図った。

|

|

|

[本研修](博物館にて)

展示学習 まずは午前担当の学芸員の笠間先生より博物館の概要と諸注意について説明を受けました。見学コースに入ってすぐは、地球の歴史のはじまりに近い出来事であったいん石落下に関する展示です。

本物の隕石が最終的に地球に落下したもので、中心部分はFe鉄が主成分のとことであり、臭いも鉄の錆びたそのものでした。岩石関係はあまり生徒に人気がないと思っていましたが、緑や赤にも輝く岩石もある展示コーナーでは女子生徒の目が輝いており、この原石からどのような手法であのきれいな宝石類になっていくのかお互いに議論していました。

特設展示コーナーは特殊な方法で地層をはぎ取り展示していたのが興味深かった。 地層を調べることで、噴火時の粒の様子が手に取るようにわかることが新鮮でした。その他古代から現代までの生物のはく製や、植物コーナーもあり、小学生から大人まで十分興味を引く展示物の形態をとっていました。

|

|

|

午後には火山の形成過程を簡単な物質で再現をする実習でした。担当講師の 学芸員・山下先生より実験時の注意点を伺いました。

実験に使用する物質はいたってシンプルで、3種類の色のついた砂および60℃~70℃位に熱した食用油(固めるテンプル入り)のみです。そして疑似噴火させる為にエアーダスターなる、パソコンなどデスク周りをきれいにする掃除用スプレーを使用します。

まず1種類の砂をペットボトルに詰めてペットボトルの脇からエアダスターを噴射させる(噴火第一弾…疑似:火山灰)。 次に油をボトルに詰めてセット、ボトルを握る(噴火第二弾…疑似:溶岩)。これを繰り返していきます。最終的には見慣れた富士山のような形になり、ある程度の高さになり油もかたまったところでナイフを用いて輪切りにします。最終的にきれいな地層状のような火山形成過程が視覚的に全部の班で確認できました。 |

|

【プログラミング研修

-サイエンスクラブ】

平成20年9月25日(木)

場所:玉川学園サイテックセンター

対象:玉川学園生徒

講師:應義塾大学SFC大学院制作メディア研究科

宮入寛太郎氏、志田知優氏

サイエンスクラブ員(+有志)を対象に、慶應義塾大学SFC大学院制作メディア研究科2年の宮入寛太郎氏(H10年度高等部卒業生)と 研究仲間の志田知優氏を招いてPC/携帯電話によるプログラミング言語学習についての実習を行った。

プログラミング言語(えもぷろ)を用いた携帯電話、PCメール等への応用を試みました。 (講師の志田氏は「えもぷろ」の開発者)

|

|

|

|

実習の合間に慶応SFCでの研究内容や学生生活にについての話を聞くことができた。

・SFCでは自分にやりたいものがあって入学してこないと、ひどくつまらない学生生活になってしまうこと。

・びっくりするぐらい大学側も放任主義が強いとのこと。

・研究している生徒は起業精神にあふれ、大学側もそれを支援するシステムがしっかりしていること。 |

【Science Summer Camp-2 】

日 時:9月18日(木)9日(金)

実施場所:玉川大学農学部(大学7 号館)3 階 化学実験室

講 師:玉川大学農学部 生命化学科 東岸和明 教授、TA

対 象:高学年生徒希望者15名

講座内容

初日(9/18)班分け、講師・TA 紹介、実験説明

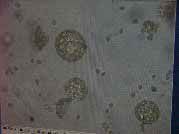

市販ヨーグルトの中和滴定、乳酸菌の培養

2 日目(9/19)市販ヨーグルトの乳酸の定量

培養乳酸菌の観察、寒天培地のコロニー確認、酸生成確認、

顕微鏡観察、液体培地のpH 確認

市販ヨーグルト中の乳酸の定量を中和滴定法とL-乳酸定量キットを用いた比色定量法で行い、ヨーグルトに含まれる酸味物質とその含有量について考察しました。 |

|

|

次に、乳酸菌を寒天培地と液体培地で培養しました。寒天培地に市販のヨーグルトを画線塗抹法で接種してから恒温器に入れて36℃で一晩培養し、生じたコロニーの様子を観察しました。

その後、あるコロニーから乳酸菌を採取してスライドガラスに乗せて染色し、顕微鏡で乳酸菌を観察しました。また、寒天培地にpH 指示薬であるBCP(Bromo

Cresol Purple)を滴下し、培地の色の様子から乳酸菌による酸の生成を確認しました。次に、2 本の液体培地に市販のヨーグルトをそれぞれ接種し、1

本は恒温器に静置して嫌気的に培養(静置培養)し、もう1 本は振盪器で振盪させて培地に通気するように培養(振盪培養)して、36℃で一晩培養した。それぞれの培地のpH

を測定して、静置培養(嫌気呼吸、乳酸発酵)と振盪培養(好気呼吸)の培地のpH が違う理由を考察しました。 |

【サイエンスクラブ伊豆大島合宿】

日 時:平成20年8月22日~24日

場 所:伊豆大島

参 加:サイエンスクラブ

玉川学園生徒対象の伊豆大島研修を久しぶりに設定しました。今回は課外活動のサイエンスクラブを中心に行いました。

|

|

【SSH全国生徒研究発表会】

平成20年8月6日

場所:パシフィコ横浜

全国200校近いSSH指定校が集い、各校での課外研究の成果を発表し合う場です。SSH初年度参加の本校は、10年目を迎えたソーラーカープロジェクトチームを代表者として参加させました。

[第1日目] 記念講演 9:10~9:50

野依良治 独立行政法人理化学研究所理事長

分科会、ポスターセッション

[第2日目] 代表校による発表、ポスターセッション |

|

|

まず記念講演ではノーベル賞受賞者野依氏から研究者としての道程やその果たすべき役割など、生徒達の今後の研究活動のモチベーションに大きく影響するお話を受け、各々感じ取るものがあったようです。

選出された代表校によるプレゼンテーションでは、1000人以上入った国際学会並の会議場で高校生が15分でこれまでの研究成果を発表し、10分程度の質疑応答がありました。

全国からの参加校の生徒による鋭い質問が次々に続き、発表者の堂々と悪戦苦闘しながらも返答する姿は高校生の研究者として自負が大いに感じられるものでした。 |

大会の半分は、全校によるポスターセッションで、こちらは縁日のような賑わいで互いに研究内容について、情報交換しあう場となっていました。

本校のポスターセッションのブースにも質問者が絶えず、本校代表のソーラーチームメンバーはセッション時間中は説明し続けでした。

ポスターセッションでの本校の人気は上々であり、説明してもらってハンコをもらうスタンプラリーがあり、その結果、20年度にいっしょに指定された高校の中では、来客数はトップであり全体の中でも上位校となりました。 |

|

【Science Summer Camp

-1 2008】

日時:平成20年8月4日、5日

場所:実施場所:玉川大学農学部校舎(大学7 号館)1 階

109 実験室農学部

講 師:玉川大学農学部生物資源学科 今村順 教授

対 象:高等部生徒 希望者11名

初日(8/4)

午前 班分け、講師・TA 紹介、実験の説明

無菌操作、プロトプラスト作り

午後 軸を使った無菌操作、 プロトプラスト作り(酵素処理)

2 日目(8/5)

午前 プロトプラスト作り(細胞回収・濃縮)、 顕微鏡観察

遺伝子導入(タバコプロトプラスト)、 実験のまとめ |

|

|

植物細胞の細胞壁を酵素で分解してプロトプラストを作り、その細胞に発光する遺伝子を導入して光る植物細胞を作成することを講座の目的としました。

まず、植物細胞のつくりやプロトプトの作成方法、細胞融合や遺伝子導入などの活用方法に関する講義を受けた後に、TA による無菌操作のデモンストレーションが行われました。

プロトプラストの作成では雑菌混入を防ぐためにクリーンベンチを用いた無菌操作の技術が不可欠であり、生徒全員に無菌操作の技術を習得させました。

その後、ナタネの胚軸、タバコの葉、タバコ培養細胞にそれぞれ細胞壁を分解する酵素液を加えて、25℃で一晩酵素処理を行いました。 |

翌日、酵素処理した細胞を遠心分離で沈殿させて回収し、それを培養溶液に懸濁した後、血球計算板を用いてプロトプラストの数を測定して、プロトプラストの濃度が1.0×105 個/mlなるように調製しました。

また、顕微鏡でプロトプラストを観察した。

この後、プロトプラストにオワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein, GFP)の遺伝子を導24する予定でしたが、細胞数の計測に予想以上に時間がかかってしまい、この操作を断念しました。

その代わりとして、事前に遺伝子導入してあったプロトプラストを蛍光顕微鏡で観察しました。 |

|

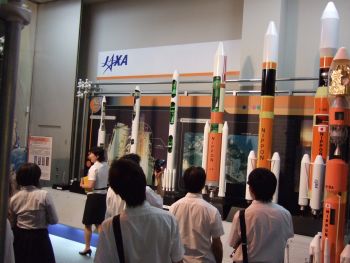

【筑波学園都市サイエンスツアー】

平成20年7月30日

場所:筑波学園都市

SSH に指定を受ける以前よりからつくば学園都市における研修活動に大変興味を持っており、様々な研究施設群が混在する今回の研修地は生徒にもその町作りからして絶好の研修場所であると考えています。今年度はSSH 外部研修初年度ということもあり、つくば財団法人のサイエンスツアーオフィスへの申し込みからはじまりました。今回は見学中心の日程を組み3カ所の研修地としました。

1.10:00~ 高エネルギー研究機構(KEK)

2.13:00~ 宇宙センター(JAXA)

3.15:00~ 国立環境研究所 |

|

【SSH教員研修 MI理論】

日 時:平成20年7月26日

場 所:玉川学園 サイテックセンター

講 師:早稲田大学 本田恵子 教授

講演題目:「脳科学を活かした授業の進め方」

生徒のMIのバランスを見ながら生徒主体に組み立てていく授業形式なので、進度が落ちる、毎時の授業準備が事実上不可能であるといった困難を伴い、(もちろん教員スキルアップ問題も)実施不可能に思えました。目的は数年前の通常の状態の教室にあるのではなく、現在我々が直面しているような問題が顕在化している教室を正常な状態に復旧させることにあるので、短期的もしくは部分的な取り組みとして実施可能ではないかという感触を得ることができました。 |

|

|

|

【日本科学未来館研修】

平成20年7月11日(土)

対象:高学年生徒

玉川大学学術研究所FutureSciTechLabが学内公開され見学に行きました。

最先端の施設を前に、生徒全員が興味津々で向かい、あっという間の1時間でした。 教職員の方の丁寧な解説もあり、質問も十分できました。1Fでは宇宙と植物という今後の人類が考えなければならない生産体系についての展示より学ぶことができました。 |

|

|

日本科学未来館は4つの常設フロアに分かれ、科学技術を、EX1(技術革新と未来)、EX2(情報科学技術と社会)、EX3(生命の科学と人間)、EX4(地球環境とフロンティア)をテーマで展示物が配列されています。

専門知識豊富なスタッフとコミュニケーションをとることで、興味・関心・理解を深める事ができるシステム作りをしていました。

生徒達の活動をさらに効果的にする為に、見るだけでなく「考える力・表現する力」を向上させる学習プログラムも設定しています。

今回はこのプログラムに沿って、ワークシート等を利用しながら、展示見学からプレゼンテーションまでの一連の活動を行いました。 |

【SSH12年対象特別講話】

日時:平成20年7月1日(月)

場所:玉川学園チャペル

講師:玉川大学農学部 東岸和明 教授

「えーっ、これも地球温暖化!?」

現在、当たり前の様に理科の教科書に記載されている「地球環境問題」であるが、これをミクロな生物学の視点から検討した研究について講義をしていただきました。

|

|

【Advanced Biotechnology Institute 研修】

日時:平成20年6月29日~

場所:アメリカ マサチューセッツ州 ボストン

The Roxbury Latin School West Roxbury

※事前研修 6月24日(火)

タンパク質とDNAの構造とその役割についての講義

この研修は、タンパク質やDNAに関する講義と実験を中心としたプログラムであり、日本でも有名なNIH(アメリカ国立衛生研究所)などの研究機関も見学することで、将来科学者として活躍できる有能な人材育成を目指しています。

|

|

|

|

|

|

【高大連携-物理演習】

日時:平成20年6月26日(金)

対象:11年生物理選択者

講師:玉川大学工学部 菅沢深 教授

「慣性モーメントの実験 ~転がりやすさとはなにか~」

いろいろな形状の物体を転がし、回転する速度を調べることから、何らかの法則を見出すことを目的としました。

慣性モーメントの理解というより、物体の回転運動を例に取った研究(未知の現象を分かりやすくまとめる)を体験する。理論を知らないまま取ったデータが、ある観点から整理すると、理論(公式)となることを実感することができました。

|

【SSH9年対象講演会】

日 時:平成20年6月8日(月)

対 象:9年高学年生徒

講 師:玉川大学工学部相原威先生

題 目:「脳科学に学ぶ勉強法」

脳科学に関する講義を受けました。

記憶を感知するのは脳内にある「海馬」であり、そこから様々な神経細胞ニューロンが情報処理に関与している。物を見た時、目から入った光は脳内ですぐ電気に変わり神経回路を刺激することによって記憶として残る。人間の脳には常に100mVの電気が流れている。後半は学習するとはどういうことか、記憶が続く方法、学力がアップする方法など生徒達に身近な効果的学習方法について伝授して下さった。

|

|

|

JST HP

JST HP